|

|

|

2011年11月の『電人ザボーガー』の上映を大きなきっかけとして、塚口サンサン劇場が様々な映画の上映に踏み切ったことは、第1章で触れた。

そのあと同劇場は、これまでの大作映画やファミリー映画の隙間を縫うようにして、大量の映画の上映を進めていくことになる。

「パズルのような作業でした」

と笑う戸村さん。

「どういう基準で上映作品を選んでいるんですか?」と聞いた私に返ってきたのは、意外な答えだった。

「作品を増やしはじめた最初は、『どのような作品を上映するか?』も大事ですが、それ以上に気を付けたのが『いつ、どの時間帯なら上映できるか?』という調整です。まずそこが決まらないと、作品を選ぶことができませんから」

分刻みで組まれた映画上映のスケジュール(業界では「番組編成」と言う)。

それを少しずつずらし、時間を確保したうえで、かけたい作品を組み込んでいく。

ミニシアター系や単館系と呼ばれる、大作映画に比べて公開規模が少なめの作品も、一つずつ吟味し、時期を選びながら、番組を埋めていく。

戸村さんだけではとても無理で大変な作業。

同僚やその他スタッフとも相談しながら、緻密に進めていった。

それが、塚口サンサン劇場の日常だ。

戸村さんは「ハードルをできるだけ下げたかったんです」と語った。

「単館系、ミニシアター系の作品をかけるというのは、下手をしたら門戸を狭めることにつながってしまうんじゃないかと思いました」と。

「たしかに、今までファミリー向け映画が多かった映画館ですからね」

「そうなんです。だからハードルや壁はつくりたくなかったんです。イメージは、壁を高くするのではなく、横に広げていくような感覚でした」

その言葉の通り、当初の塚口サンサン劇場のミニシアター系ラインナップは、本当に多種多様だった。

ミニシアター系映画館の中には、「アート系に強い」「ドキュメンタリーや社会派を得意とする」「インディーズ発の映画を大事に育てる」など、個性が光るところが多い。そんな中、後発で作品を上映しはじめた塚口サンサン劇場としては、個性を早いうちに決めてしまうわけにはいかなかったのだろう。

だから、面白そうなもの、人々が観たがっているものは何でもかけた。

アート系、邦画インディペンデント系、ヨーロッパ系などを、東京の配給会社に毎回直接交渉して引っ張ってきた。

映画が上映される流れは、本来は逆だ。

配給会社が映画を上映してほしい映画館をリストアップし、交渉していくところから始まる。(それが、「映画の営業」という配給会社の仕事だ)

映画館側は、客層や時期、雰囲気なども加味しながら、上映するかどうか、上映するならいつ頃の時間帯か、というのを順次決めていく。

だが、塚口サンサン劇場の場合、とくに2012年頃は、あくまで劇場側からのアクションが最初だった。

それは、上映のタイミングが、第1章で少しふれたように、あくまで「セカンド上映」だからだ。

この頃から、少しずつ少しずつ、関西の映画ファンの中で塚口サンサン劇場の知名度が上がっていく。

理由は簡単で、

「観たかったのに観逃した作品を、塚口がやってくれる」

ことが増えたからである。

ミニシアター系作品の多くは、公開時期が短い。

たとえば最初に「とりあえず2週間で」と上映予定が組まれ、公開初週の土曜・日曜の動員を見ながら、上映期間を増やすかどうかへ検討していく。

だがテレビCMなどの大規模な宣伝を打てないことも多いミニシアター系の作品では、「気づいたら上映が終わっていた」ということもままあるのが現状だったのだ。

そのすべてを拾うことはできないが、ある程度なら拾える。

評価が高く、公開が始まってから観たい人が増えていったのに、もう上映が終わってしまった作品を、少しはすくい上げることができる。

塚口サンサン劇場が2012年の頭から取り組み始めたのは、まさにこういった動きだった。

いつしかツイッターでは、こんなことがつぶやかれ始めた。

「観たかったのに終わっていた…でもひょっとしたら塚口でワンチャンあるかも」

「やった!観逃してあきらめていたけど、サンサンがやってくれる!」

戸村さんや劇場スタッフが、作品を吟味し、お客さんのニーズを探しながら、上映映画を選定し続けた結果だ。

そして徐々に、兵庫県の尼崎市外や大阪・京都など他府県から、観たい映画を観ようとやってくる人たちが増えていった。

そんな2012年。

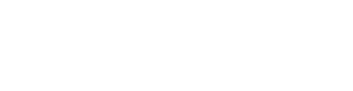

10月に、ある映画が上映されたことで、塚口サンサン劇場の空気感がまた少しだけ変わった。

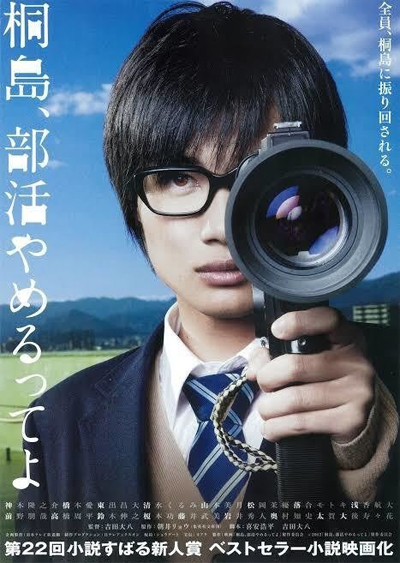

同年8月に公開され、映画ファンの話題をさらい、様々な賞を総なめにした話題作。

『桐島、部活やめるってよ』である。

|

|

|